Il serait sans doute intéressant – pour les maisons d’édition notamment –, de faire une statistique sur le taux des femmes vivant à la campagne et lisant de la littérature sentimentale.

On pourrait l’appeler le principe d’ « Emma Bovary » : tout corps plongé dans l’ennui rural ressent une poussée vers l’évasion romantique égale à vingt fois sa masse corporelle.

Comme je pèse un poids somme toute respectable (surtout depuis ma seconde grossesse), mon souci, maintenant, c’est que je ne peux plus planquer ma bibliothèque rose et ma disgrâce derrière les volumes de livres respectables : les piles de « comme une première fois avec un duc », « mon second était un baron », « le troisième baiser du comte » (les livres du genre aiment bien les séries à thème) que j’ai rangés en deuxième rang derrière la littérature sérieuse, ont une nette propension ces derniers temps à pointer le bout de leur reliure.

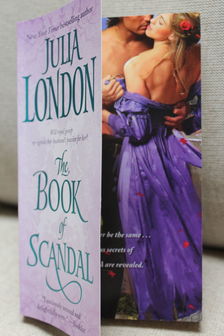

Voire pire, le bout de leur couverture, qui est sans ambiguïté, vous pourrez le constater.

Il serait intéressant, du reste, de comprendre pourquoi en France, la littérature sentimentale est à ce point là considérée comme un sous-genre honteux de la littérature tout court.

Dans le livre « made in Us » que je suis en train de potasser sur la manière de devenir écrivain (il n’est pas interdit de rêver) et intitulé « 101 Habits of Highly Successful Novelists», les auteurs romantiques sont cités au même titre que les autres. Il ne sont pas le moins du monde relégués en fin de chapitre, derrière un en-tête en interdisant l’accès aux plus de cinquante de QI, dans un souci de préservation de la jeunesse, et donc de l’avenir du pays.

Cela me faisait d’ailleurs sérieusement ricaner, quand, en Argentine, les femmes me parlaient avec des étoiles dans les yeux du charme bien connu du lover français.

Comment voulez vous qu’un mec d’un pays où le romantisme est presque officiellement reconnu comme une maladie honteuse puisse avoir une quelconque notion de la façon de traiter une femme adéquatement pour la faire rêver ?

À moins de faire partie des quelques séducteurs professionnels qui ont potassé leur dossier et des rares qui ont chopé le truc de façon innée (témoignages svp), le malus franchouillus n’a en général aucune idée sur la façon d’être romantique, autrement qu’en allumant une bougie (suivez mon regard du côté de la Haute-Marne).

Aucun américain, en revanche, nourri à la romance depuis son plus tendre âge, ne vous proposera le mariage sans une bague joyeusement fournie en carats (THE ring), qu’il aura pris la peine de cacher dans l’endroit le plus improbable possible. Évitez donc de l’avaler. Et ces mêmes américains feront normalement par la suite tous les efforts possibles et imaginables pour continuer à vous surprendre. « Sweep off your feet », on dit là bas. Et je ne crois pas qu’il y ait un équivalent dans notre patois. « Emmener au septième ciel » montre un peu trop bien le but ultime du monsieur gaulois.

Parce que le français, lui, sait bien qu’il risque de passer pour le pire des efféminés auprès des potes, les soirs de poker ou de rugby s’il fait seulement mine de vouloir sortir du parcours bien huilé dîner-ciné-batifoler. Faudrait pas donner des mauvaises idées au gonzesses, des fois qu’après, elles deviendraient exigeantes.

Je frissonne encore de la dernière fois, au stand de gaufres de la braderie de Feucherolles (ma vie est vraiment passionnante, comme dirait Pénélope), où j’ai entendu un ado à peine post pubère, même pas beau (cheveux huilés et plaqués sur un front attaqué à l’acné) se plaindre avec beaucoup de sentiment de ce que la dernière fois, il lui avait fallu « une heure de préli » avant de seulement avoir « le gode ».

J’aurais d’ailleurs aimé parler avec la jeune fille qui a supporté cette grande heure de papouilles sans porter de combinaison anti-bactérienne, de l’intérêt qu’il y a à ne pas baisser ses critères d’exigence, surtout aussi jeune, fût-ce dans l’espoir chimérique d’obtenir un peu de reconnaissance, mais là n’est pas mon propos.

Qui est que la jeunesse française prend le relais sur ses aînés, nous voilà rassurés.

Et que nous avons de la chance d’avoir DSK pour se dévouer à rétablir un peu la donne, question réputation mondiale usurpée. Nous ne voudrions pas que les touristes américaines et les jeunes filles au-pair suédoises débarquent sur nos côtes avec de trop fortes illusions. Question d’honnêteté.

Mais pour en revenir à mon passe temps du moment, la littérature romantique, je précise que je lis mes livres sentimentaux dans leur langue d’origine, l’anglais.

Non seulement, cela me donne un soupçon de bonne conscience à l’idée que je travaille ainsi une de mes langues étrangères, mais en plus, il faut avouer que dans cette langue, en général, l’histoire est bien meilleure (et que si arrivé jusque là, vous êtes en train de pouffer sur les double sens possibles du mot « langue », c’est que vous êtes un mec).

Serait-ce parce que les histoires se passent en général en Angleterre au 19ème siècle ? N’en déplaisent aux cyniques républicains, et à la réalité historique sans péridurale, mais la romance se marie beaucoup mieux avec un lord et un cheval.

Serait-ce parce que la première auteur du genre, Jane Austen, un auteur classique qui a eu depuis l’honneur de rejoindre les rangs de la vraie littérature (les intellectuels, comme c’est le cas au cinéma, faisant automatiquement remonter la côte de toute œuvre créative de plus de cinquante ans) était anglo-saxonne ?

Serait-ce parce que l’anglais, langue beaucoup plus simple depuis Shakespeare, l’ablation du « thou » et l’avènement du commerce, s’adapterait mieux au genre que notre si subtile langue latine plus propice aux essais philosophiques et à Bernard Henri Lévi ? On peut noter au passage que « my lord » c’est tout de même plus joli au lit que « monseigneur » qui prédispose plus facilement l’imagination à des ébats fictifs avec cuir et latex, la Révolution et la lutte des classes étant passées par là.

Ou serait-ce plus prosaïquement parce que les compagnies d’édition et les traducteurs ne souhaitent pas s’attarder plus que nécessaire à un domaine, certes rémunérateur, mais légèrement honteux sous nos latitudes et que le style s’en ressent?

Toujours est-il qu’en France, le plaisir à lire une traduction d’un livre romantique est inversement proportionnel au soulagement qu’on a à en regarder la couverture : le marketing doit beaucoup travailler pour faire réaliser une couverture sobre et élégante, n’incitant pas chez le lecteur de l’ouvrage le sentiment d’urgence de le cacher sous son pull dès que son voisin de TGV, pris d’ennui et de curiosité, fait mine de baisser la tête…

Preuve qu’en Amérique, tout s’assume, surtout le divertissement.

Et qu’en tant que française, il faudra que je songe à me tricoter un protège-cahier.

En attendant, puisque je deviens un expert du genre, cela m’intéresserait beaucoup d’avoir l’occasion d’en devenir traductrice.

L’objet de ce blog étant aussi de me trouver un métier, même si j’ai tendance à l’oublier, je vais songer à envoyer un CV aux personnes concernées.

Et en attendant de mettre cette merveilleuse motivation en action, cadeau bonus, je vous propose une short list de mes recommandations :

(bientôt le « top ten »)

La plus connue du grand public et donc la plus facile à assumer le soir à la veillée, surtout question couvertures :

Sophie Kinsella

La reine du genre :

Lisa Kleypas

(mention spéciale pour sa dernière série sur les Hathaway)

Celle que l’on appelle la « Jane Austen des temps modernes » :

Julia Quinn

(j’ai surtout apprécié sa PREMIÈRE série sur les Bridgerton, les livres de Madame Quinn ayant par la suite, à mon avis, une tendance à privilégier un peu trop l’humour au détriment de l’histoire)

Et mon coup de cœur absolu :

Sherry Thomas

N’hésitez pas à m’en donner des nouvelles.